生後5〜6ヶ月|赤ちゃんの発育発達|守口市サンテ鍼灸整骨院

2019/06/25

生後5〜6ヶ月の赤ちゃん

生後5ヶ月頃になると赤ちゃんはお昼寝の時間が決まってきます。ほとんどの赤ちゃんは首が座り、腹這い(うつぶせ)での動きが上手くなってきます。腹這いで両手や両足を浮かせてスーパーマンや飛行機みたいな格好をする子もいてます。可愛いですね![]() 手を伸ばしておもちゃを取ろうとしたり、その流れで寝返りができる子もいてます。でも、寝返りで怖いのがベッドなど高いところからの落下なので気をつけてください。腹這いや寝返りをできるようになると、視界が広がり色んなものに興味を持ちますので周辺には危ないものは置かないようにしてください。例えば電気の線など。

手を伸ばしておもちゃを取ろうとしたり、その流れで寝返りができる子もいてます。でも、寝返りで怖いのがベッドなど高いところからの落下なので気をつけてください。腹這いや寝返りをできるようになると、視界が広がり色んなものに興味を持ちますので周辺には危ないものは置かないようにしてください。例えば電気の線など。

生後6ヶ月頃には、寝返りをして腹這いに、腹這いから上向きになったりして、寝返りを繰り返しながら行動範囲が大きく増えます。ですので、周辺の環境は整理して、清潔に!寝返りを繰り返さなくても心配はいりません。生後3〜4ヶ月の赤ちゃんQ&Aでも述べたように腹這いを嫌がる子もいてるからです。

この頃の赤ちゃんは風邪を引きやすくなります。ママから貰った免疫が無くなり始め、自分で作る免疫も少ないので病気にかかる子も増えます![]() 何でもかんでも清潔に!とは言わないですが、免疫力がないので、混雑してるようなところは避けた方が良いでしょう。

何でもかんでも清潔に!とは言わないですが、免疫力がないので、混雑してるようなところは避けた方が良いでしょう。

【たそがれ泣き】

たそがれ泣き? 初めて聞いた〜という方もおられると思いますが、生後3〜6ヶ月頃の赤ちゃんが夕方くらいになると急に泣き始めることがあります。それを【たそがれ泣き】と言われています。何かを訴えている訳でもない事が多いので、ママは少しの時間寄り添ってあげればじきにおさまりますので心配ありません![]() この頃には離乳食が始める赤ちゃんが多く、ママは家事で忙しい時間帯なので赤ちゃんがお昼寝をしているときにでも夕食の支度をしておくなどしておいた方が良いかもしれませんね。

この頃には離乳食が始める赤ちゃんが多く、ママは家事で忙しい時間帯なので赤ちゃんがお昼寝をしているときにでも夕食の支度をしておくなどしておいた方が良いかもしれませんね。

くるりと寝返り対策

腹這いで腕をの伸ばして届かなかったおもちゃを持てるようになったり、その流れで寝返りができたり、寝返りはできたものの体の下になっていた腕が抜けなかったり、腹這いから上むきになれなかったりして、1日1日で出来ることが増えていきます。しかも、成長の速度が速いです。特にほとんどのママは一緒に居てる時間が長いので感じていませんか?

炊事・洗濯・朝起きるとなど、目を離すと寝返りをして息ができなくなっていたり、手がとどく範囲に物を置いていると誤飲をして窒息していたりすることがありますので十分周囲のものにも気を配ってください。

最近では、赤ちゃんを見守れるもうにスマートホンと連動できる小型のカメラもありますので、購入も視野に入れておいた方が良いでしょう![]()

ネズミになる赤ちゃんも

ネズミという例えが良いかは置いといて、早い子は『前歯』が生え始める子も![]() それを見てママ、パパが嬉しそうに笑っているのが想像つきますよね〜

それを見てママ、パパが嬉しそうに笑っているのが想像つきますよね〜

歯はすごく個人差がありますので、今生えなくても大丈夫です。1歳までは様子を見ててください。

ママのQ&A

Q:母乳やミルク以外の飲み物も飲ませても良いのでしょうか?

A:今は控えてください。まだミルクや母乳の飲む回数が多い時なので、他の水分は控えてください。

Q:指をおしゃぶりするのを続けさせた方が良いのでしょうか?

A:その必要はありません。赤ちゃんは指を舐めるのが大好きで、それが楽しかったりします。赤ちゃんによってはカラダが柔らかいので体を曲げて足の指を舐める子もいてます。いずれ卒業しますので温かく見守ってあげてください![]()

Q:離乳食を欲しがらない、嫌がるのですが大丈夫でしょうか?

A:まだ、食べることに慣れていない時期なので今は問題ありません。舌の感触で嫌がることもありますので、ママが「これは食べるかな?」「この時間帯なら食べれるかな?」と思って楽しみながら試してみてください![]() アドバイスとしては、先におっぱいを吸ってモグモグしてから離乳食を与えるなど。

アドバイスとしては、先におっぱいを吸ってモグモグしてから離乳食を与えるなど。

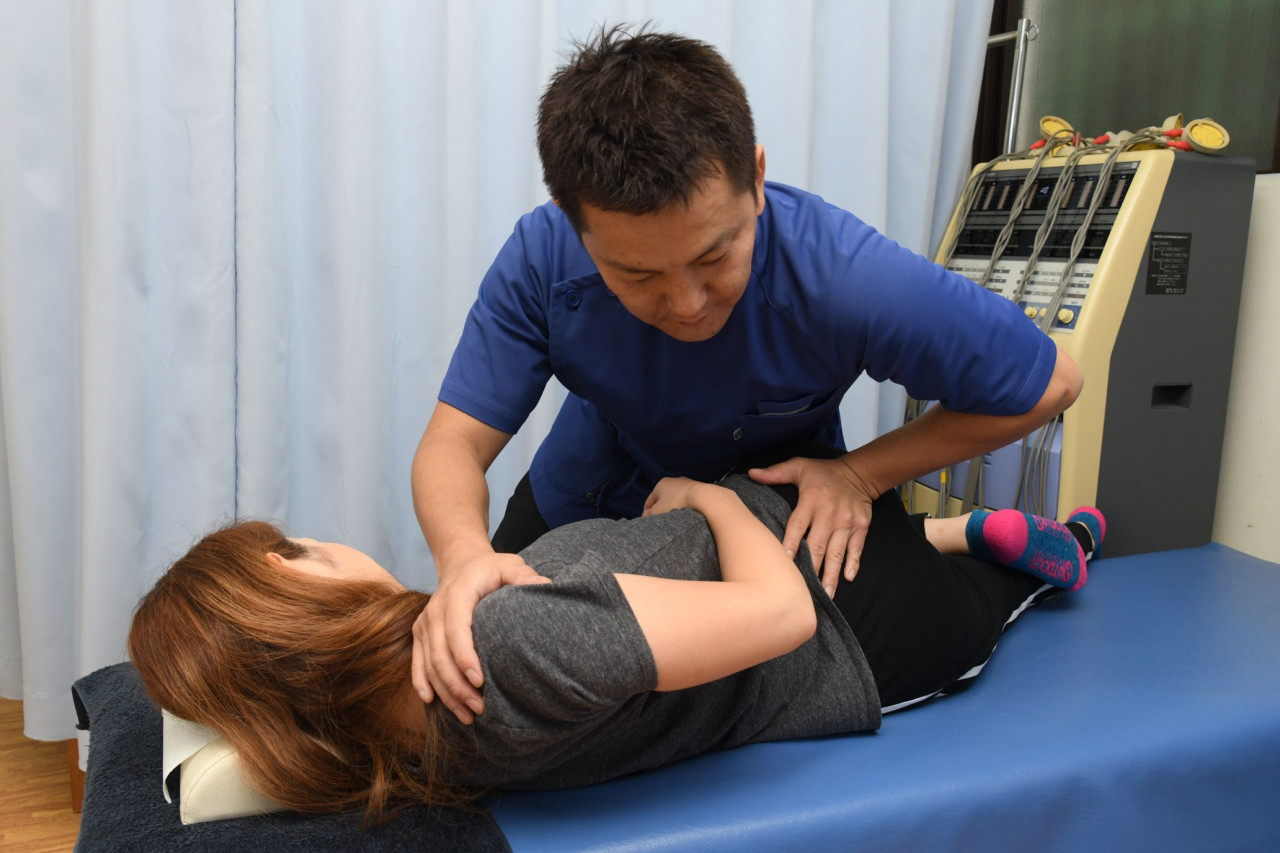

Q:出産後に腰の痛みが取れないのですが大丈夫でしょうか?

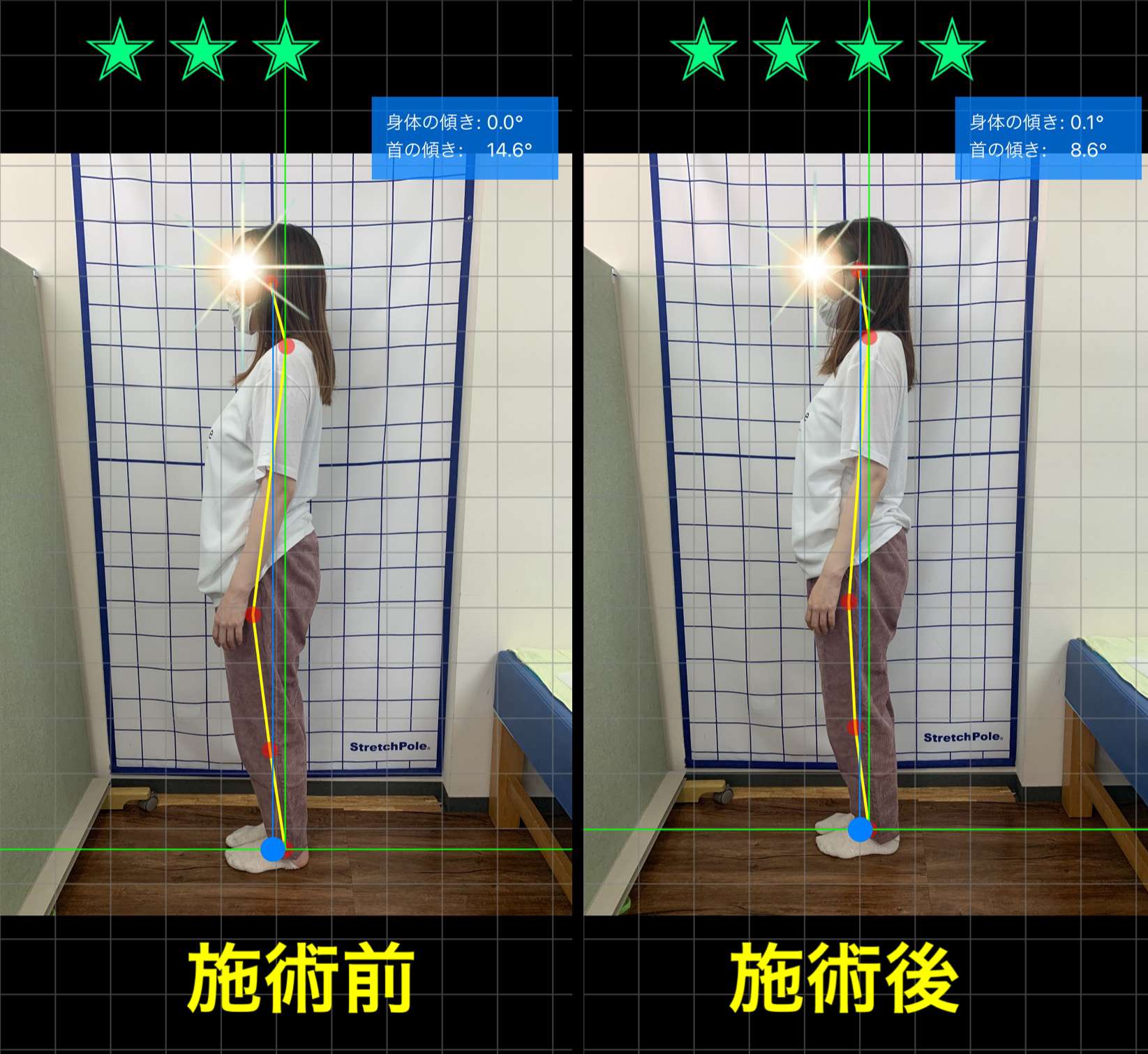

A:これは大丈夫という訳ではいきませんね。ママは産前から赤ちゃんが成長することによってお腹が大きくなります。お腹が大きくなることにより体が前に倒れようとするのですが、それを背中の筋肉で体をまっすぐに保とうとします。そうすることによって腰の筋肉が過度に緊張し、出産まで継続して腰を反らすことになるので腰椎の前弯や骨盤の前傾が正常より強くなり腰痛につながります。更に腰を反らすことにより上半身は顔が上を向いてしまい、上を向いては歩けませんので頭部が体より前に倒れて首や背中の後ろの筋肉も強く緊張してしまいます。それに伴い、肩こりや緊張性頭痛も引き起こしてしまいます。

持続的に腰の反りや骨盤の前傾(歪み)があったので、出産後も自然と元に戻ることはありませんので腰痛も持続してしまいます。多少は改善されますが、なかなか元には戻らないので産後の骨盤矯正などを行なっている整骨院や整体院などの治療院に通うこともオススメです![]()

生後5〜6ヶ月で獲得できる機能

●うつ伏せ

体内で体を丸めて過ごすため、赤ちゃんは屈曲優位(曲がる動作)です。うつ伏せで様々な運動を通して伸展(伸ばす)を発達させ、重力に抗して体を支える機能を発達させます。

【獲得機能】

胸椎の伸展

腰椎の前弯

股関節の伸展

下部体幹の安定

肩甲骨のアライメントの最適化(アライメントとは骨の正しい位置という意味です)

脊柱伸展筋群の機能向上(背中周りの筋肉のこと)

【詳細】

・頭を持ち上げる→両手で支える(パピー)→手足を持ち上げる(ピボットプローン)などの動きを通して、重力に抗して体を持ち上げられるだけの伸筋の発達を促す。

・両手で支えることにより肩甲帯(肩甲骨を支える筋肉など)の安定性を獲得し、体重支持が徐々に下方へ移動することで股関節の進展が促される。

・寝返りが可能になるくらいの段階になると重心移動など腹這い移動への反応が出ます。

●寝返り

寝返りによって仰向けからうつ伏せになることで、腹這いなど移動が可能になります。寝返り運動は、胸郭と骨盤の分離運動、脊柱の分離運動を促し分節的な運動を発達させます。

簡単にいうと、体幹・骨盤・両腕・両足を別々に動かす運動です。

【獲得機能】

正中軸・体幹軸の獲得(左右の真ん中の軸のこと)

インナーユニットの機能最適化

アウターユニットの筋肉向上

上部体幹と下部体幹の連動

【詳細】

・人の最初の移動動作は寝返り

・仰向けの状態からうつ伏せに寝返ることができて初めて腹這いなどの移動動作が可能となる

・胸郭の形(胸回りの形状)、脊柱周りの小さな筋肉の発達、体幹の多彩な動きを獲得していく

●腹這い

この時期は体幹における重心移動や姿勢反応が、その後の四つ這いや歩行を支えます。

【獲得機能】

体幹での重心移動

動く動作の安定性

脊柱周囲の筋力向上

胸郭・骨盤の連動

骨盤・股関節の連動

体幹の安定性向上

【詳細】

・頭部と体幹の重心移動は体重を支える側の伸ばす動作を引き出し、同時に体重を支えていない側は側屈(そこに倒れる動作)する

・腹這いを推進力を生むのは体幹の筋力、主に脊柱起立筋という背骨の両脇にある大きな筋肉

・体幹をくねらすような反応と両腕両足の別々の動きとあいまって腹這いが可能になる

・肩甲帯の安定性と脊柱の可動性(動く範囲)、脊柱と股関節の連動性など、四つ這いや歩行に繋がる基礎が身に付く

・腹這いを通して体幹は両手両足を支え、コントロールするだけの安定性を獲得する

産後骨盤矯正の特徴

1 骨格を正常な位置に戻す

2 赤ちゃんの成長アドバイス

3 ウエストの引き締め

4 基礎代謝を上げる

5 痩せやすい体作り

6 症状の改善

【こんな方にオススメ】

□妊娠前のズボンが履けない

□腰の痛みや肩こりが治らない

□緩んでしまったお腹が気になる

□出産後、股関節が痛む

□出産後、体が疲れることが多い

□出産後、尿もれする

□産後の骨盤が気になる

出産後、約半年間でチロキシント(関節を緩めるホルモン)いうホルモンが減っていきます。そのホルモンが体内に豊富にあるうちに産後の骨盤矯正を行うと効果があります。もちろん骨盤矯正は産後半年以上経っていても可能です。

大阪府守口市のサンテ鍼灸整骨院での【産後骨盤矯正治療】は1回で歪みを治すことは不可能ですので、全部で10回行います。

更に改善されたい方は継続して治療を行うことも受け付けておりますのでお気軽にご相談ください。

電話問い合わせが苦手な方は、LINEからのご質問でも構いません![]()